João Pedro Jávera

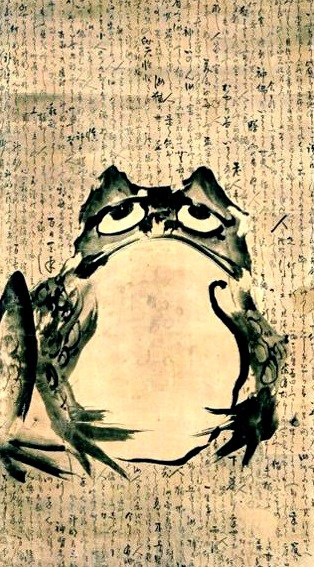

Tinta sobre papel, Japão, século XVIII

Recentemente, ao ler o livro de Paulo Leminski intitulado “Vidas” (2013), deparei-me com seus comentários a respeito da vida e obra do poeta japonês Matsuo Bashô (1644-1694), grande expoente do estilo de poesia conhecido como haikai ou haiku, que é composto por 17 sílabas (em japonês), distribuídas em três versos (5 – 7 – 5). Uma determinada passagem desse delicioso capítulo de Leminski (2013, p. 73) dedicado a Bashô provocou em mim o estabelecimento de uma conexão epistemológica: de repente, a posição hermenêutica em que me encontrava fez-me “traduzir” a seguinte vinheta zen para a realidade clínica, ou, mais especificamente, para alguns princípios éticos da clínica winnicottiana. Eis o trecho em questão:

Bucchô, do mosteiro de Komponji, um monge de amplas leituras e profundas luzes, tornou-se o professor de Bashô. Indo ao templo de Chokeiji, em Fukagawa, perto de Edo, um dia, ele visitou o poeta, acompanhado por um homem chamado Rokusô Gohei. Este, ao entrar no quintal da choça de Bashô, gritou: — Como vai a Lei de Buda neste jardim quieto com suas árvores e ervas?

Bashô respondeu: — Folhas grandes são grandes, folhas pequenas são folhas pequenas.

Bucchô, então, aparecendo, disse: — De uns tempos pra cá, qual tem sido o seu empenho?

Bashô: — A chuva em cima, a grama verde está fresca.

Então, Bucchô perguntou:

— O que é que era esta Lei de Buda, antes que a grama verde começasse a crescer?

Nesse momento, ouvindo o som de um sapo que pulava na água, Bashô exclamou:

— O som do sapo saltando na água.

Bucchô ficou cheio de admiração a esta resposta, considerando-a uma evidência do estado de iluminação atingido por Bashô.

Deste momento data esta microilíada zen, o mais célebre haikai, o mais lembrado poema da literatura japonesa, isto de Bashô:

velha lagoa

o sapo salta

o som da água

O primeiro elemento que chama minha atenção nessa vinheta é o respeito de Bashô à singularidade: “folhas grandes são grandes, folhas pequenas são folhas pequenas”. O poeta reconhece as plantas que compõem o jardim, ele as vê em sua alteridade, em sua especificidade. A “Lei de Buda” poderia ser compreendida como, dentre outras coisas, uma postura ética pautada no respeito à sacralidade de cada coisa, de cada ente. O poeta é, assim, aquele que guarda, que vela pelo ser de cada manifestação – sem confundir uma com a outra, pois sabe que portam uma contribuição, uma vocação única, insubstituível.

É por essa perspectiva, também, que a prática do cuidado é apresentada por Donald Winnicott (1896-1971), psicanalista britânico. Em seu pensamento, é constantemente presente o paralelismo entre o ideal de cuidado materno e aquele que deve ser promovido pelo clínico em seu exercício, e ambos são posicionados em um mesmo lugar ético de profundo acolhimento à singularidade (tanto do bebê quanto do paciente, respectivamente).

É a partir desse olhar amoroso, generoso, hospitaleiro para com o outro que o si mesmo pode ser encontrado, sentido, vivido em uma relação; e será também a partir dessa disponibilidade ética (inclusive, de qualidade devocional) que Winnicott afirma se assentar uma das facetas da própria finalidade da proposta psicoterapêutica:

Psicoterapia não é fazer interpretações perspicazes e apropriadas; em grande medida, é devolver constantemente ao paciente aquilo que ele mesmo traz. Trata-se de uma complexa derivação do rosto que reflete o que está lá para ser visto. Gosto de pensar dessa maneira sobre meu trabalho e que, se eu o fizer bem o bastante, o paciente encontrará o próprio self e será capaz de existir e de se sentir real. Sentir-se real é mais do que existir; é encontrar um modo de viver como si mesmo (Winnicott, 1971a, p. 187).

Christopher Bollas (1995) faz um tributo a Winnicott em seu livro Cracking Up: The Work of Unconscious Experience, explicitando a herança clínica pautada no profundo respeito à singularidade que recebera de seu predecessor, quando afirma: “Ao retomarmos à ênfase que Winnicott deu à experiência de ser (em detrimento à priorização ao “conhecer”), voltamos a ver o setting psicanalítico como um lugar onde o self pode se expressar” (p. 57, tradução nossa)1. Utilizando-se de uma linguagem própria, o autor ainda afirmará, em seu livro Forces of Destiny: Psychoanalysis and Human Idiom, que o setting psicanalítico deve ser um lugar onde o “idioma” de alguém – “um modo particular de ser, um estilo individual” (Bollas, 1987, p. 288, tradução nossa); “a organização própria do self, a partir da qual cada pessoa se move no mundo” (Bollas, 1989, p. 15, tradução nossa) – não apenas venha a se expressar, mas ser a própria organização estética e a forma por meio das quais o diálogo terapêutico irá se dar. Seguindo, portanto, a contribuição winnicottiana à sua moda – a partir de seu próprio idioma –, o autor aponta que a tarefa de todo analista é “identificar o idioma do ser de seu paciente e dar espaço para que esse venha a ser apropriado, e, a partir do mesmo, viver e se expressar no mundo” (Bollas, 1989, p. 289, tradução nossa).

As muitas “modificações” em relação à técnica que Winnicott realizou em seu percurso clínico estavam fundamentadas justamente nessa atitude clínica de profundo respeito à singularidade, bem como às necessidades pessoais decorrentes da mesma2.

Tal respeito absoluto à singularidade está plenamente conectado a uma outra dimensão do cuidado ético, que é a confiança por parte do analista no próprio ser do paciente – confiança de que existe uma força que habita a interioridade de uma pessoa e que a move decididamente em direção ao seu amadurecimento. Essa “força” foi nomeada por Winnicott de “tendência inata ao crescimento”, ou, ainda, para ser mais preciso, “tendência inata ao crescimento, à integração, ao estabelecimento de relação com os objetos e ao amadurecimento” (Winnicott, 1965h, p. 127, tradução nossa)3.

Segundo o autor, cabe ao ambiente de cuidado (mãe, família, comunidade, o próprio analista) fornecer um contexto favorável à manifestação dessa tendência. Poderíamos até mesmo radicalizar as indicações de Winnicott e chegar à conclusão de que caberia ao ambiente de cuidado apenas fornecer um contexto favorável à manifestação da tendência inata ao crescimento; nesse caso, a aproximação entre a orientação do pediatra e aquilo que está na essência da humilde resposta de Bashô, quando diz “a chuva em cima, a grama verde está fresca”, seria bastante evidente. É como se, de forma quase cômica, tanto um quanto outro assinalassem que o papel do ambiente está, essencialmente, em não atrapalhar os caminhos naturais e prodigiosos da vida.

Certamente, não se trata aqui de uma atitude de abandono ou negligência para com o jardim, para com o bebê, ou para com os pacientes da clínica psicanalítica, mas um modo de cuidar pautado na confiança e na observação atenta às necessidades do outro. Cuidar, aqui, é apresentado como um acompanhar, acompanhar diligentemente o curso de um desabrochar. Não é o jardineiro, a mãe, o analista, mas a própria Natureza quem realiza a tarefa de ser.

Para Winnicott (1960c), quando um ambiente não consegue ser suficientemente bom (ou seja, quando falha em permanecer assentado na confiança ao crescimento natural, no respeito incondicional à singularidade e na sustentação do contexto favorável), cria obstáculos que acabam por exigir do outro (aqui, o bebê) uma reação. O termo original que ele escolhe para se referir a esse tipo de falha é impingement, que pode ser traduzido por “intrusão” – intrusões no processo natural de desenvolvimento.

Tendo esse raciocínio e essa preocupação em mente, Winnicott afirmará de maneira contundente que “a alternativa a ser é reagir, e reagir interrompe o ser e o aniquila. Ser e aniquilamento são as duas alternativas. O ambiente tem por isso como principal função a redução ao mínimo de irritações a que o lactente deva reagir com o consequente aniquilamento do ser pessoal” (Winnicott, 1960c, p. 47); e, “cada reação à intrusão ambiental”, ele continua em outra oportunidade, “quebra a continuidade da existência pessoal da criança, e joga contra o processo de integração” (Winnicott 1965vc, p. 72, tradução nossa)4.

Conclui-se, portanto, que um dos atributos fundamentais da ética do cuidado winnicottiano é proteger o outro de reações que possam atrapalhar o percurso natural de seu desenvolvimento, evitando, dessa forma, a criação de padrões defensivos disfuncionais e custosos, psíquica ou energeticamente. Guardadas as devidas traduções, talvez também possa ser essa parte da Lei de Buda, tanto para Bashô quanto para seus colegas.

Finalmente, a vinheta zen alcança seu ápice com a aparição daquilo que, a partir de nossa proposta hermenêutica, poderíamos denominar, junto a Winnicott, de “gesto” ou “gesto espontâneo”: o pulo do sapo, a gema do self.

É interessante notar que toda a perspectiva de cuidado que Winnicott preconiza tem como manifestação última o surgimento do gesto, uma vez que “o gesto espontâneo é o verdadeiro self em ação” (Winnicott, 1965m, p. 135). Seguindo uma lógica linear, é de se esperar que o gesto seja, portanto, consequência do cuidado suficientemente bom: a grama verde crescendo a partir da chuva. A grama verde, aqui, seria o produto do cuidado. No entanto, nem Bashô nem Winnicott observam a vida a partir de um ponto de vista linear.

Ao afirmar que antes mesmo que a grama verde começasse a crescer já havia gesto – o sapo saltando n’água –, Bashô pode estar sugerindo que o gesto, enquanto potência, já existia: sempre esteve aguardando sua hora, sua eclosão.

Thomas Ogden, outro psicanalista influenciado pelo pensamento de Winnicott5, traz uma contribuição importante para a construção de sentido dentro dessa sobreposição hermenêutica que estou propondo, por meio da seguinte frase: “A mãe sonha o bebê e, ao fazê-lo, sonha-se também como mãe. Futuramente, a criança sonhará a si mesma a partir desse espaço que sua mãe lhe ofereceu” (Ogden, 1986, p. 221, tradução nossa)6.

A partir de uma proposição paradoxal, pode-se entender que sem o sonho materno o bebê não pode vir a ser o que já é; assim, para que venha a ser o que já é, para vir a alcançar o gesto que dormita em si, necessita do reconhecimento do outro – um tipo de legitimação da própria existência por parte de um outro amoroso.

Uma via para se compreender esse tipo de sonhar peculiar, que sonha o que ainda não se manifestou a partir do reconhecimento do que se já é, é-nos oferecida por outro psicanalista, também influenciado pelo pensamento de Winnicott e intérprete de sua contribuição, Gilberto Safra (2005), quando faz uma diferenciação entre a concepção de “sonho vazio” da de “sonho cheio”:

[Winnicott] nos fala de um momento originário, de um momento que possibilita um início. Winnicott nos diz o seguinte: em um determinado ponto daquilo que ele denomina a primeira mamada teórica neste primeiro momento a criança, a partir das suas necessidades, faz um gesto em direção àquilo que necessita e a mãe coloca o seio ali onde a criança realiza o gesto. Há, desta forma, um encontro do gesto com o seio. Winnicott nos diz que neste momento a criança, em seu gesto, – e estas são as palavras dele – concebe uma ideia sobre aquilo que necessita. Isto é bem interessante, porque quando Winnicott nos fala que a criança concebe uma ideia daquilo que necessita, “conceber” aqui não é um conceber mental, não é fruto de nenhuma operação intelectual. Este é o primeiro ponto interessante. Segundo ponto interessante: ideia, aqui, não é imagem cheia, não é imagem referida a uma experiência. Na sua etimologia, a palavra ideia refere-se à imagem. Mas Winnicott se refere a uma imagem que não é imagem de experiência. Imagem de experiência é uma imagem decorrente de uma realização. No caso, ele está falando de uma imagem que em si é vazia […] Quando Winnicott fala da primeira mamada teórica trata-se da presença dessa ideia, que é uma ideia vazia e da presença de uma alucinação, que é uma alucinação também vazia. Este é um fenômeno bastante interessante porque, por meio dessas articulações que este autor faz, nós podemos enfocar um tipo de manifestação onírica que é fruto de um processo alucinatório vazio, um sonho vazio […] Ele nos mostra que se trata de um sonho vazio porque é um sonho sem experiência, é um sonho que é puro anseio, sem realização e sem imagem. É, portanto, uma experiência vazia. O sonho vazio, na verdade, se manifesta como um anseio sem realização […], um anseio pelo próprio devir (pp. 17-18).

E Safra (idem) conclui sua exposição com o seguinte apontamento clínico: “o sonho vazio demanda experiência, demanda acontecimento. A clínica, então, precisa ser uma clínica em que o analista vai trabalhando com o seu analisando de tal maneira que, eventualmente, o pressentimento de si possa encontrar realização no campo transferencial” (p. 18).

A partir do vocabulário apresentado ao longo desse artigo, podemos afirmar que o sonho vazio, o primeiro pulo, é, assim, memória do pulo realizado, do sonho cheio – memória do futuro…; e, ainda, parafraseando a última citação de Safra, que a clínica precisa oferecer a possibilidade para que o pulo do sapo que já existia antes de a grama do jardim vir a ser verde venha a se manifestar também como pulo do sapo – agora, com a grama já crescida e verde.

Referências:

Bollas, C. The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Known. New York: Columbia University Press, 1987.

Bollas, C. Forces of Destiny: Psychoanalysis and Human Idiom. Oxfordshire: Taylor & Francis Ltd, 1989.

Hazzel, J. A psychoanalytical biography. London: Free Association Books, 1996.

Leminski, P. Vidas. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Little, M. Ansiedades psicóticas e prevenção: relato pessoal de uma análise com Winnicott. Rio de Janeiro: Imago, 1992.

Ogden, T. The Matrix of the Mind: Object Relations and the Psychoanalytic Dialogue Northvale: Jason Aronson, 1986.

Safra, G. Revisitando Piggle. São Paulo: Sobornost, 2005.

Winnicott, D. W. Maturational Processes and the Facilitating Environment. Studies in the Theory of Emotional Development. London: Karnac, 1990:

1960c. The theory of the parent-infant relationship. “Teoria do relacionamento paterno infantil”.

1965vc. Providing for the child in health and crisis. “Provisão para a criança na saúde e na crise”

Winnicott. D. W. O brincar e a realidade. São Paulo: UBU, 2019 (1971a).

Winnicott, D. W. The Piggle. An Account of the Psycho-Analytic Treatment of a Little Girl. Ed. I. Ramzy. London: Hogarth 1977. Piggle: relato do tratamento psicanalítico de uma menina.

Winnicott, D. W. Deprivation and Delinquency, eds. C.Winnicott/R.Shepherd/ M.Davis. London: Tavistock 1984a. “Privação e delinqüência”.

- No original: “In returning to Winnicott’s emphasis on being rather than knowing, we rediscover the psychoanalytic setting as a place where the self may live” (Bollas, p. 57). ↩︎

- Winnicott estendeu o tempo das sessões em muitas situações (Little, 1992); foi à casa de pacientes (Little, idem), realizou intervenções pautadas na mudança de ambiente e oferta de um lugar mais adaptado às necessidades pontuais de seus pacientes (placement, ver em “Deprivação e delinquência”, 1984a); e atendeu muitos de seus pacientes sob demanda, ou seja, sem frequência previamente acordada (Hazzel, 1996; 1993; Winnicott, 1977).

3 No original: Heredity, in the main, is the individual’s inherent tendency to grow, to integrate, to relate to objects, to mature (Winnicott, p. 127). ↩︎ - No original: Heredity, in the main, is the individual’s inherent tendency to grow, to integrate, to relate to objects, to mature (Winnicott, p. 127). ↩︎

- “Each reaction to an impingement breaks the continuity of the child’s personal existing, and goes against the process of integration” (Winnicott, 1965vc, p. 72). ↩︎

- “I have been most deeply influenced by the work of Donald Winnicott, whose ideas concerning the facilitating environment, the transitional space, and the capacity to be alone have been central to my thinking about the analytic situation” (Ogden, 1986, p. xii). ↩︎

- “The mother dreams the infant into being, and in so doing, she dreams herself as mother. Later, the infant will dream himself into being within the psychic space that she has created” (Ogden, 1986, p. 221). ↩︎